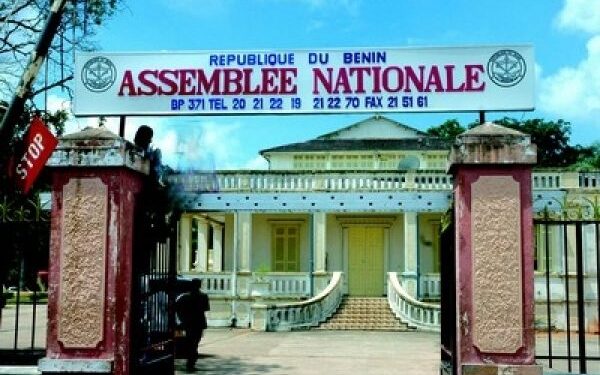

L’actualité politique béninoise est de nouveau animée par un sujet sensible : la révision de la Constitution du 11 décembre 1990. Une proposition de loi portée par les députés Assane Seibou et Aké Natondé, tous deux membres de la mouvance présidentielle, vise à instituer un Sénat au Bénin. Ce projet, présenté comme une nécessité pour renforcer le système législatif et améliorer la gouvernance territoriale, peine toutefois à franchir les étapes décisives à l’Assemblée nationale. Malgré l’assurance des initiateurs, le texte ne semble pas encore rallier l’unanimité, même au sein de la majorité parlementaire.

Selon plusieurs observateurs, le blocage du processus pourrait être lié à un déficit de consensus politique au sein de la mouvance elle-même. Si certains députés proches du pouvoir estiment que la création d’une chambre haute s’inscrit dans la logique du renforcement des institutions, d’autres redoutent qu’une telle réforme soit mal perçue par l’opinion publique, notamment à l’approche des élections générales de 2026. Entre prudence politique et calcul stratégique, le projet semble suspendu à la recherche d’un équilibre entre les ambitions institutionnelles et la stabilité sociopolitique.

Du côté de l’opposition, la méfiance reste intacte. Le parti Les Démocrates, réduit aujourd’hui à 22 députés après les défections enregistrées, demeure vigilant face à toute initiative touchant à la Constitution. Certains estiment que la présence d’un seul député de ce parti dans le cadre des discussions n’est qu’un alibi pour légitimer une réforme jugée opportuniste. Dans ce climat de suspicion et de divergences internes, la question demeure : la lenteur du processus traduit-elle une volonté d’apaisement ou un désaccord profond au sein même du camp présidentiel ? L’avenir du projet semble désormais dépendre de la capacité des acteurs politiques à transcender les intérêts partisans pour privilégier l’intérêt national.