On n’en parle pas beaucoup, mais le sable et le granite jouent un rôle important dans l’atténuation des effets du changement climatique. Souvent qualifiés “d’or gris” de la construction, ils contribuent au cycle naturel de séquestration du carbone. Mais leur exploitation anarchique au Bénin, en Guinée et au Togo cause de graves préjudices au climat et fragilise les communautés locales. Avec l’appui de la Cellule Norbert Zongo pour le Journalisme d’Investigation en Afrique de l’Ouest (CENOZO), dans le cadre du projet OCRI (Open Climate Reporting Initiative), une enquête transfrontalière révèle l’envers d’une activité qui creuse non seulement la terre, mais aussi entraîne les inégalités et le dérèglement climatique.

Lire l’article sur le site de la CENOZO

Lire aussi : Enquête – Bénin : l’ombre du terrorisme sur l’agriculture et l’élevage

L’exploitation de sable et de granite, stimulée par une demande croissante en matériaux de construction, accélère la déforestation et compromet la résilience climatique de ces pays. Elle contribue non seulement à la dégradation des terres agricoles, mais aussi à la réduction des capacités de séquestration du carbone, ce qui amplifie ainsi les effets du changement climatique. En plus, elle perturbe les écosystèmes, accélère la désertification des terres rurales et aggrave les vulnérabilités climatiques de ces trois pays.

En Guinée, nous avons répertorié trente-huit (38) sociétés évoluant dans les carrières de granite, et trente-sept (37) sociétés dans les carrières de sable, selon le rapport du bureau de stratégie et du développement (BSD) du ministère des Mines et de la géologie que nous avons consulté au mois de janvier 2025.

Ces entreprises exploitent pour la plupart dans les régions du pays, notamment à l’ouest (Boké, Kindia, Dubréka, Forécariah), au Centre (Mamou, Labé, Pita, Koubia, Siguiri, Dabola, Kankan, Dinguiraye) et au Sud-Est (Faranah, Kérouané, Mandiana, Nzérékoré, Lola). En 2024, le volume total de production de sable, selon ledit rapport, a été estimé à 184.499 m3 et 3.386.969 m3 pour le granite. A part le secteur agricole qui emploie plus de 70% de la population, l’économie guinéenne repose principalement sur les activités extractives.

Au Bénin, à part les sociétés de construction des routes, spécialisées dans l’exploitation de granite, les exploitants du sable foisonnent dans les grandes villes. Ils se dénombrent en plusieurs dizaines, mais malheureusement évoluant pour la plupart dans la clandestinité, à travers des localités du pays. Par exemple au Nord, notamment à Parakou, Kandi et Malanville, des lieux parcourus dans le cadre de cette enquête, plus d’une quinzaine de sites dérobés fonctionnent loin des regards des services de contrôle.

Conséquence : la disparition rapide du couvert végétal, la perte de biodiversité avec le déclin de plusieurs espèces fauniques et floristiques, l’encombrement et le rétrécissement des cours d’eau et des zones humides, la poussière avec de désagréments pour le bien-être social des populations riveraines, ont rapidement pris corps.

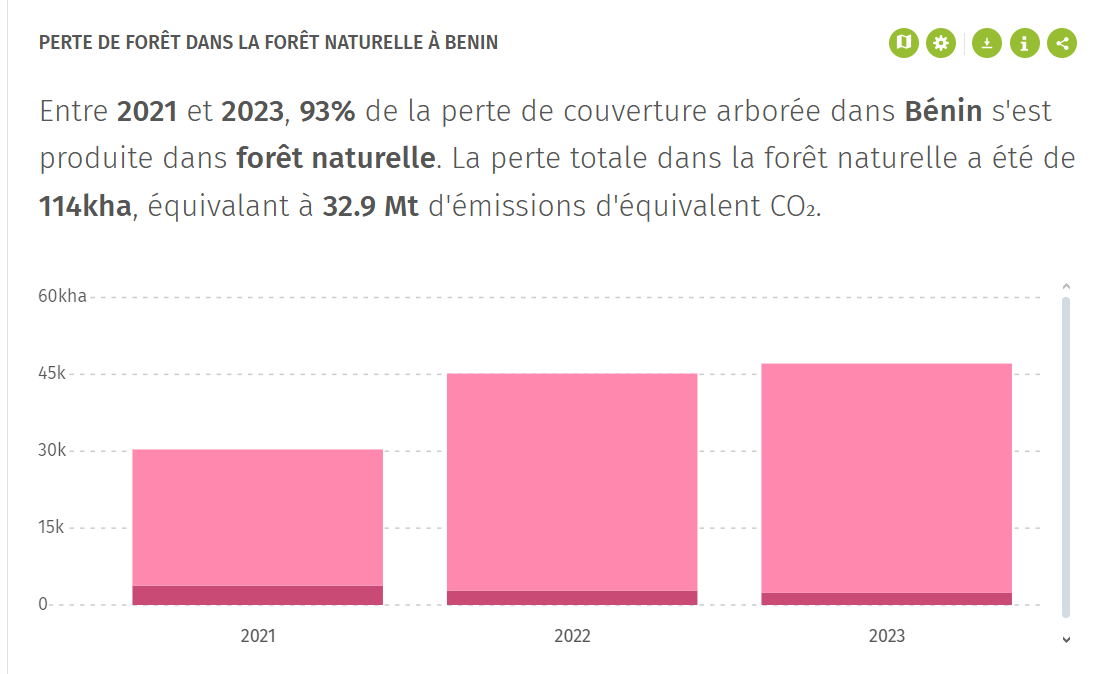

Déjà en 2021, le PNUD à travers une publication tirait la sonnette d’alarme sur la perte des forêts au Bénin. Environ 75.000 ha de forêts sont perdus chaque année, selon cette publication sur le site du PNUD Pays. Bien que ce lugubre tableau soit imputé à l’ensemble des actions anthropiques, l’exploitation des carrières de sable, objet de notre enquête, en est une cause. Elle explose au rythme du besoin croissant en habitats et en infrastructures dû à la poussée démographique, soit 2.52% en 2023.

A Kandi, chef-lieu du département de l’Alibori situé à plus de 600 kilomètres de Cotonou, se trouve dans la tourmente, mais une situation banalisée. Dans cette ville proche du parc W, la grande réserve de biosphère partagée par trois pays – Bénin, Burkina Faso, Niger -, une vingtaine de sites sont ouverts pour l’exploitation du sable. « A Kandi, nous sommes quatre personnes qui détenaient des autorisations d’exploitation de sites allant à une vingtaine », confie Mouhamadou Issifou Adamou, un responsable exploitant de carrière de sable à Kandi.

En moyenne, chaque exploitant prélève 36 mètres cubes par jour. « Un camion benne peut charger six à sept fois par jour. De 8 heures à 18 heures, ils peuvent aller 6 à 7 fois », explique notre interlocuteur qui reconnaît l’effet destructeur de leur activité sur l’environnement. En journée, les carrières régulièrement autorisées produisent environ 430m3 de sable pour la demande locale à Kandi.

Au Togo, lorsqu’on parle de phosphate, on imagine une substance stratégique extraite par une grande industrie. Pourtant, ce qu’on oublie souvent, c’est que le phosphate togolais est essentiellement contenu dans un sol sableux. En d’autres termes, l’exploitation du phosphate commence dans le sable.

Dans les zones comme Kpémé ou Gonoukopé, des localités sur le littoral, l’extraction du phosphate nécessite le décapage de couches sableuses, qui constituent la première matière déplacée. Ce sable est donc une composante directe de l’activité extractive.

Awade Mèwè, chercheur au Département de Géographie à la Faculté des Sciences de l’Homme et de la Société (FSHS) à l’Université de Lomé (Togo), explique que l’exploitation de phosphate a dégradé les milieux naturels et leur capacité à se régénérer. « En effet, les travaux d’exploitation ont modifié profondément la structure des sols, les rendant peu aptes à produire », précise-t-il.

Exploitation illégale des carrières (ou peu suivie par les Etats)

Selon le code minier guinéen, l’autorisation de recherche des carrières est délivrée par la direction nationale des mines, sur proposition du Centre de promotion et du développement minier, après avis favorable du Comité technique des titres, pour une durée d’un an renouvelable deux fois.

Quant à l’autorisation d’exploitation permanente est ordonnée par arrêté ministériel suite à une évaluation technique, environnementale et cadastrale menée par la direction nationale des mines, en lien avec les collectivités locales et la commission nationale des mines. La demande d’autorisation doit être déposée en deux exemplaires à la direction nationale des mines, accompagnée d’études de faisabilité, d’impact environnemental, social et sanitaire, ainsi que de plans de développement, d’atténuation et de suivi validés par les autorités compétentes.

Cependant, l’État fait preuve d’une absence flagrante dans l’application des normes d’attribution des contrats miniers, notamment en matière de protection de l’environnement, et le suivi inexistant. Cette défaillance ouvre la porte parfois à des exploitations clandestines menées en complicité avec certains cadres corrompus de l’administration minière. Face à ce laisser-faire, certains responsables locaux refusent de rester passifs et prennent des mesures pour dénoncer.

« Comment l’État peut-il donner un permis à des opérateurs qui ne prennent même pas soin de l’environnement ? », s’interroge Alia Camara, responsable communautaire du district de Gbéréyiré. « Avant l’arrivée de ces opérateurs de carrières chez nous ici, tout était bien aménagé et vert. Mais dès qu’ils ont fini d’exploiter, ils laissent des trous béants qu’ils ne referment jamais. Aujourd’hui, on n’utilise plus l’eau du marigot que pour laver les véhicules et les motos, parce qu’on ne peut plus laver les habits avec, la poussière est partout », déplore notre interlocuteur.

Au Bénin, malgré les dispositions légales, communes aux pays concernés par la présente enquête, il se dégage sur le terrain le dribble des exploitants véreux. « Il suffit pour les exploitants de mauvaise foi, de découvrir un site renfermant le sable pour se passer du protocole administratif et d’étude environnementale », confie Mouhamadou Issifou Adamou. Cette étape importante dans le processus d’exploitation est contournée par plusieurs d’entre eux, selon le Directeur Départemental du cadre de vie du Borgou.

« Aujourd’hui, aucune commune n’est capable de vous dire le nombre exact de sites parce que, évidemment des sites sont exploités dans la clandestinité. Quand vous prenez les communes, à peine quelques deux ou trois sites sont souvent connus, les autres c’est de l’exploitation clandestine », explique, le premier responsable de la Direction du Cadre de vie du département du Borgou, Sanni Orou Pibou.

Une accusation acquiescée par des exploitants. « Il y a plusieurs de nos collègues qui exploitent clandestinement le sable », témoigne un exploitant rencontré à Parakou. Ce dernier dénonce une concurrence déloyale que leur livrent les exploitants illégaux. Il accuse le manque de suivi sur le terrain par les agents assermentés. « En plus d’échapper au fisc, ils contribuent à la dégradation de l’environnement ».

Puisque selon lui, les clandestins ne sont tenus par aucune norme environnementale. « Ils échappent au contrôle des services officiels », explique-t-il. Cela complique la tâche au service de contrôle de l’impact environnemental de l’activité d’exploitation de carrière de sable. « Le suivi ne peut pas se faire lorsque le site est clandestin. On ne sait même pas qui l’a exploité, comment on peut suivre », se défend l’autorité départementale du cadre de vie.

Déforestation et dégradation des terres

Autrefois bordée de cocotiers et de forêts verdoyantes, la région de Kpémé au Togo a vu son paysage transformé par l’activité d’extraction de sable. « Ici, il y avait des arbres à perte de vue. Aujourd’hui, tout a été rasé », se souvient Follygah Anani, le représentant du chef du village que nous avons rencontré. La déforestation massive a amplifié l’érosion des sols et perturbé le climat local. « Avec la disparition des arbres, nous avons perdu des oiseaux, des insectes pollinisateurs et même certaines espèces marines qui dépendaient des mangroves ici à Kpémé », ajoute-t-il.

Pessièzoum Adjoussi, chercheur au département de la Géographie à l’université de Lomé indique que les résultats de ces recherches publiés en octobre 2018 dans la Revue de Géographie de l’Université de Ouagadougou ont révélé qu’en 1954, la superficie des forêts galeries et des fourrés était relativement importante, car la densité de la population était faible (environ 4 hbts/km2). « En 1954, les forêts galeries et fourrés étaient encore étendus, car la densité humaine était faible et l’exploitation des phosphates n’avait pas commencé », explique Adjoussi Pessièzoum, chercheur à l’Université de Lomé.

Il précise que « Les forêts galeries, riches en espèces ligneuses, herbacées et arborées telles que le Khaya senegalensis (caïlcédrat), couvraient environ 1 422 ha (soit 5,8 % de la zone), tandis que les fourrés occupaient 2 969 ha (11 %). Le reste du territoire était composé de savanes et de zones cultivées. Toute atteinte à une composante du milieu naturel, aggravée par les changements climatiques, perturbe l’équilibre de l’écosystème ».

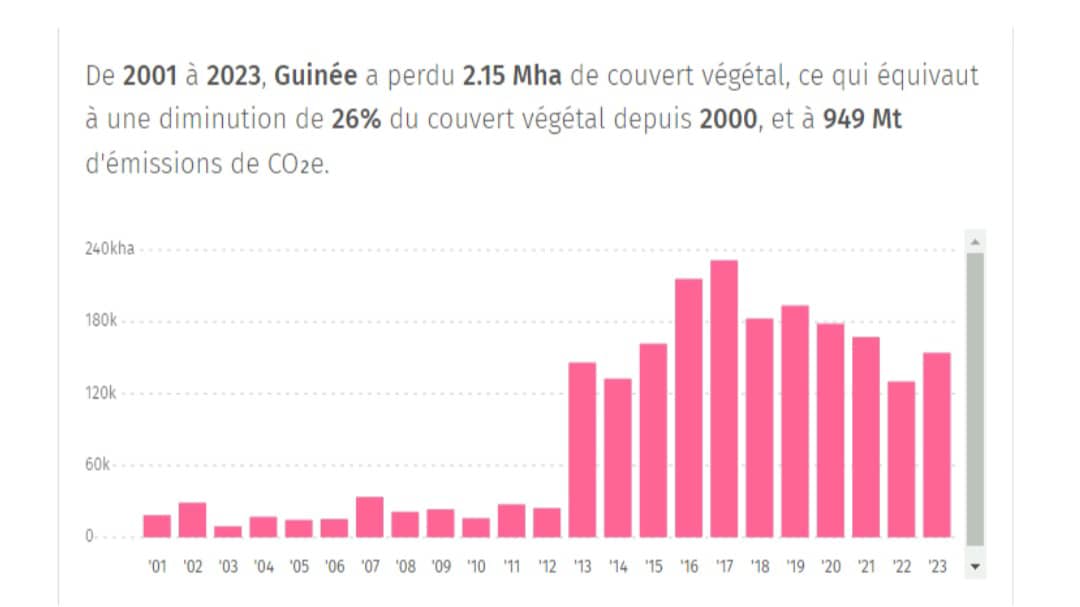

En Guinée, l’exploitation de sable et de granite est l’une des causes de la destruction massive du couvert végétal. Elle contribue à la dégradation irréversible des terres, ainsi qu’à la pollution des eaux de surface et souterraines. Ces atteintes cumulées compromettent gravement la biodiversité locale, accentuent les déséquilibres climatiques, notamment par la modification des régimes de pluies et l’augmentation des températures. Ce qui aggrave la vulnérabilité socio-économique des populations riveraines dont les moyens de subsistance dépendent étroitement de leur environnement naturel.

Selon la Contribution Déterminée au niveau National (CDN), le secteur extractif guinéen a généré environ 1 441 kilotonnes de CO2 équivalent (ktCO2e) en 2020, contre 1 192 ktCO2e en 2018, soit une augmentation de près de 21 % en deux ans. Face à la situation, un cadre du ministère de l’Environnement et du Développement durable, Abdourahamane Diakité, tire la sonnette d’alarme : « Si la capacité d’émission du pays dépasse celle de séquestration, cela pourrait entraîner la perte de son statut privilégié à l’international. Dans ce cas, la Guinée serait classée parmi les pays émetteurs et serait traitée comme tel », a-t-il déclaré.

Au Bénin, cette exploitation de carrières de sable à des fins commerciales contribue à la dégradation significative du couvert végétal. Une étude de Global Forest Watch (une organisation de surveillance forestière à travers le monde), révèle sur sa plateforme numérique, qu’en 2020, le Bénin possédait 3.55 Mha de forêt naturelle, s’étendant sur 31% de sa superficie, et en 2023, elle a perdu 44.7 kha de forêt naturelle, ce qui équivaut à 19.3 Mt d’émissions de CO2.

Clément Abalo, Président de l’ONG Impact Environnement, établit le lien avec l’exploitation des carrières de sable. « L’extraction massive du sable entraîne des changements géologiques significatifs », soutient-il. « Les forêts sont souvent rasées, faisant disparaître des habitats essentiels pour plusieurs espèces animales », selon le militant environnementaliste. « Lorsque les exploitants arrivent à un endroit, la première des choses qu’ils font, c’est de détruire les arbres, le couvert végétal en place pour pouvoir extraire la ressource », fait remarquer le Président de l’ONG Impact Environnement, une organisation qui milite depuis plus d’une décennie pour la protection de l’environnement au Bénin.

Pollution des sols

En plus de ces conséquences que les riverains imputent à l’avancée de la dégradation des sols due en partie à l’exploitation excessive du sable, des experts en climatologie établissent le lien avec les réchauffements climatiques. Dr Ibouraïma Yabi, est climatologue et enseignant chercheur à l’Université d’Abomey Calavi. Pour ce spécialiste, le sol constitue des puits de carbone.

« Les sols constituent des puits (c’est d’ailleurs le grand puits) de carbone quand ils sont en place. La littérature scientifique indique qu’ils contiennent environ 2 500 gigatonnes (Gt) de carbone jusqu’à 2 mètres de profondeur, ce qui représente plus de trois fois la quantité de carbone présente dans l’atmosphère (~850 Gt) et environ 2 fois celle stockée dans la biomasse végétale (~600 Gt). Toute dégradation des sols induit une augmentation des émissions du CO2 et l’exacerbation du réchauffement climatique », explique le Climatologue.

De plus, poursuit-il, « quand les sols sont dégradés, ils sont transportés par le mécanisme de l’érosion vers les lits de cours et plans d’eau avec comme conséquence la pollution et la perturbation des cycles hydrologiques ».

L’extraction de sable et de granite en Guinée contribue en grande partie à la pollution des sols, à l’assèchement des cours d’eau et à l’aridification des terres. Parfois, les particules issues des carrières sont transportées soit par le vent, soit à travers les eaux de ruissellement vers les espaces agricoles, ce qui rend inéluctablement les cultures infertiles.

« Quand vous prenez l’environnement, il y a trois milieux récepteurs : l’eau, l’air et le sol. Donc, la dégradation de l’environnement à travers l’exploitation des carrières de sable touche essentiellement ces trois milieux récepteurs », déclare Abdourahamane Diakité, Ingénieur juriste en environnement.

Au Togo, depuis janvier 2025, les impacts écologiques de l’exploitation des phosphates se font de plus en plus ressentir : la pollution asphyxie les fonds marins et force les poissons à fuir, compromettant la sécurité alimentaire des populations côtières. Le chercheur en géographie Adjoussi Pessièzoum confirme ces témoignages en indiquant que ces poussières sont dégagées par les engins de terrassement (roue-pelle et camions de transport) et prises par les courants d’air jusqu’aux localités avoisinantes.

« Les localités avoisinantes ont été sérieusement submergées par des voiles de poussière. Lorsque l’exploitation était à leur porte. L’inhalation de ces poussières par les ouvriers et les habitants constitue un danger non négligeable. Les poussières provoquent l’irritation des muqueuses conjonctivales et parfois des voies respiratoires », témoigne-t-il.

Les inquiétudes ne s’arrêtent pas aux impacts visibles. Plusieurs études, dont celle menée par les chercheurs togolais Adoté Aduayi Akue et Kissao Gnandi en 2014, ont mis en évidence une contamination des sols autour de l’usine de traitement de phosphate de Kpémé située à quelques mètres de l’océan Atlantique . En 2022, des prélèvements sur le maïs cultivé dans la zone ont révélé des traces de pollution, soulevant des doutes sur la qualité des productions agricoles.

Tentant d’en savoir plus, nous contactons le professeur Gnandi, qui a consacré une thèse à ce sujet. S’il reconnaît l’importance du problème, il refuse de s’exprimer davantage, par crainte de représailles. « J’ai déjà osé témoigner dans le cadre d’un reportage similaire et j’ai failli y laisser la vie », nous confie-t-il brièvement.

Malgré l’importance du phosphate dans l’économie nationale, l’unique société d’exploitation du pays (SNPT) ne publie pas de données sur ses émissions de gaz à effet de serre ni sur les mesures prises pour atténuer son impact climatique. Bien qu’il n’y ait pas une législation spécifique qui l’oblige à le faire.

Bien que le Code minier togolais (loi n° 96‑004/PR modifié) dans son article 35 impose des obligations en matière de pollution de la terre, de l’atmosphère et des eaux, ainsi que le dommage ou la destruction de la flore ou de la faune limitation de pollution et de réhabilitation, il ne définit pas de seuils contraignants pour les émissions de gaz à effet de serre.

De son côté, l’Initiative pour la Transparence dans les industries extractives (l’ITIE) , malgré ses efforts pour promouvoir la transparence, ne permet pas un suivi rigoureux de la performance carbone des entreprises minières, limitant ainsi la capacité des autorités à intégrer cette dimension dans la gouvernance environnementale.

Pistes de solutions face à ces défis

Pour éviter de sacrifier l’environnement sur l’autel des besoins économiques éphémères, il se dégage une constante dans les propositions. Si les acteurs défendent leur pain quotidien à travers l’activité d’exploitation des carrières de sable et de granite qui sort plusieurs jeunes de la précarité et contribue également à renflouer les caisses communales, des propositions sont faites dans le but de sauver l’écosystème. Sanni Orou Pibou, premier responsable de la Direction du Cadre de vie du Borgou, invite les exploitants de sable à respecter le processus d’autorisation pour l’exploitation des ressources minières.

« L’après-exploitation est clairement définie par les textes. Ils prévoient ce que nous appelons la compensation. Il y a des plantations d’arbres. Il faut également remblayer des sites parfois et y planter des arbres pour faire la compensation parce qu’il y a une atteinte à l’environnement », explique le Directeur départemental. La participation des communautés locales est aussi indispensable à la surveillance des impacts.

Dans ce sens, Dr Ibouraïma Yabi, enseignant chercheur en climatologie, propose la possible combinaison du respect de la réglementation stricte, la gestion responsable des sites, la réhabilitation écologique des sites et l’implication des communautés locales. « Ces actions permettront de réduire les dommages sur l’environnement tout en maintenant l’activité économique de manière responsable », propose le scientifique. Selon lui, il est aussi crucial de renforcer les capacités institutionnelles et garantir la transparence dans la gestion des permis pour une exploitation de sable plus responsable et plus respectueuse de l’environnement.

Cet article est rédigé par Loukoumane Worou Tchehou (Bénin), Younoussa Naby Sylla (Guinée) et Hector Sann’do Nammangué (Togo) avec le soutien de la CENOZO dans le cadre de la phase 3 du projet OCRI (Open Climate Reporting Initiative).